來源: 原創 時間:2022-12-12

厘清實現碳中和目標所帶來的減排成本與效益,對各國設定減排路徑、樹立減排雄心尤為重要。減少高溫導致的勞動生產率損失是減排能夠帶來的重要協同效益(以下簡稱勞動力效益)。然而,目前主要國家和地區實現碳中和目標需要付出的減排代價與勞動力效益相對關系尚不明確。因此,需要從勞動生產率角度出發,對碳中和行動展開成本效益分析。

針對上述問題,清華大學地球系統科學系蔡聞佳副教授團隊與清華大學能源環境經濟研究所(3E研究所)張希良教授、張達副教授團隊聯合多國學者開展了相關研究。研究量化評估了全球17個主要國家和區域實現碳中和目標所帶來的減排成本,以及降低高溫相關的勞動生產率損失帶來的減排效益,并識別了其相對關系與時空分布情況。研究以《碳減排的勞動生產率及經濟影響:建模研究和與成本效益分析》(“Labour productivity and economic impacts of carbon mitigation: a modelling study and benefit–cost analysis”)為題于12月8日在《柳葉刀—星球健康》(The Lancet Planetary Health)發表。

研究考慮了RCP6.0和RCP2.6兩種典型二氧化碳濃度和全球平均溫度上升的路徑。排放路徑RCP6.0作為基準路徑,代表本世紀末全球平均溫升約3℃的排放水平;排放路徑RCP2.6下作為碳中和路徑,代表全球平均溫升控制在2℃以內的排放水平。研究發現,如果不采取積極的減排措施,因高溫導致的勞動生產率下降將造成巨大的經濟損失。預計2100年,在RCP6.0情景下,全球GDP損失約為1.5%,比RCP2.6情景高14倍。研究結果顯示,GDP損失分布也呈現出顯著的區域差異,中亞和東南亞等低緯度地區損失較大,俄羅斯和加拿大等高緯度地區損失較小。值得注意的是,即使將全球溫升控制在2℃目標以內,低緯度地區仍將承受較大的經濟損失。因此,這些地區應采取更加積極的高溫適應措施以避免損失。

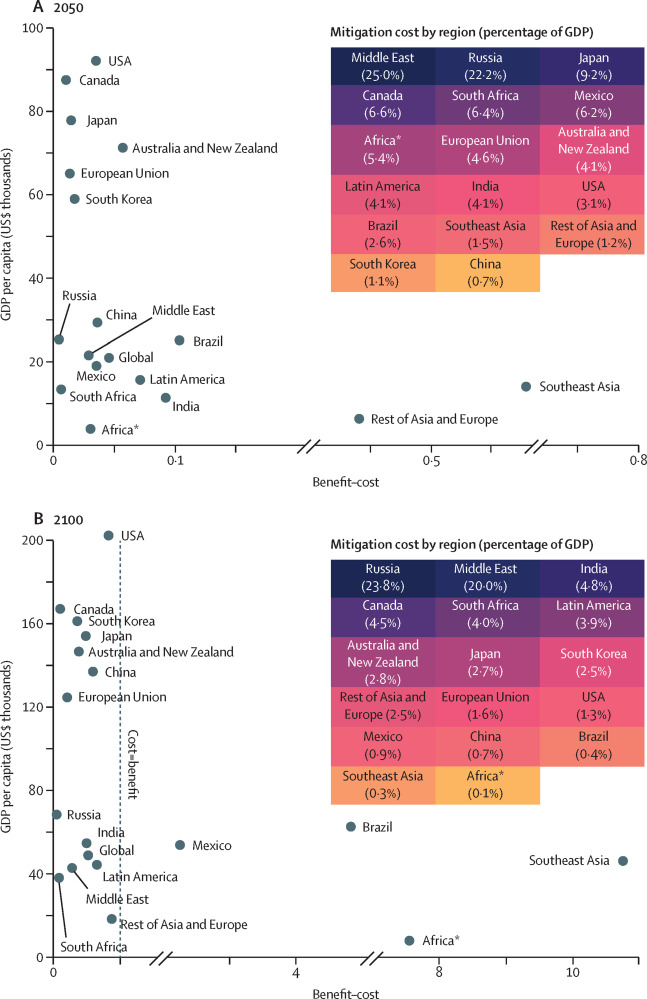

成本效益分析表明,2050~2100年間,碳減排帶來的勞動力效益將逐漸增加。2050年,全球勞動力效益可抵消約5%的減排成本,2100年可進一步抵消約50%的減排成本。基于減排成本與勞動力效益的分布特點,研究將全球大致分為三類地區:(1)效益高于成本的地區,主要分布在人均收入低且排放較低的低緯度地區,包括東南亞、巴西和墨西哥等地;(2)效益遠低于成本的地區,主要是化石燃料出口大國,包括加拿大、俄羅斯和中東等國家和地區;(3)效益—成本比高于全球平均水平的地區,美國、中國和印度等主要排放大國均在此類地區。

研究結果顯示,實現碳中和目標將帶來顯著的勞動效益,2020年至2100年將累計抵消約20%的碳減排成本。即使不考慮其他收益,僅通過降低高溫相關勞動生產率損失,便可獲得顯著的健康和經濟收益。各國/地區的效益-成本比差別較大,在國家/區域層面的研究結果可為相應國家/區域制定氣候變化應對政策措施提供重要的科學依據。

碳減排的效益—成本比分布圖

該研究由清華大學牽頭,聯合澳大利亞國立大學、新加坡國立大學等多家機構共同完成。清華大學趙夢真博士生與黃曉丹博士為共同第一作者,蔡聞佳副教授與張達副教授為通訊作者。

- 相關論文信息 -

Mengzhen Zhao, Xiaodan Huang, Tord Kjellstrom, Jason Kai Wei Lee, Matthias Otto, Xiliang Zhang, Marina Romanello, Da Zhang, Wenjia Cai,

Labour productivity and economic impacts of carbon mitigation: a modelling study and benefit–cost analysis,

The Lancet Planetary Health,

Volume 6, Issue 12,2022,

Pages e941-e948,

ISSN 2542-5196,