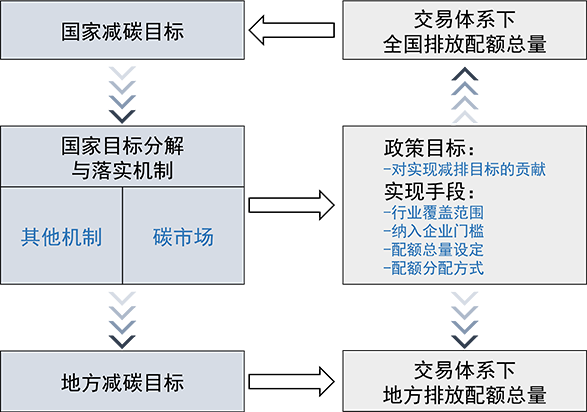

碳排放權交易市場(簡稱碳市場)是國際社會應對氣候變化的重要政策手段。碳市場作為一種為溫室氣體排放定價的重要機制,在促進經濟和能源低碳結構轉型過程中發揮關鍵作用,被越來越多的國家和地區所采納。碳市場的基本思想是將溫室氣體排放這一環境負外部性問題內部化,把碳排放的外部成本轉為企業生產成本,通過基于市場的手段實現碳定價,以最低成本控制總排放量。主管部門按某種規則確定總排放量和各排放源應得的配額,以有償或無償的方式發放給企業,企業在履約期內可以進行配額交易,在期末需要上繳與其排放量相當的足額配額,否則面臨違約處罰。由此,碳市場通過市場機制實現資源的優化配置,以較低的成本實現減排目標。

到目前為止,全球已有24個運行中的碳交易體系,覆蓋全球16%的溫室氣體排放,其中較為成熟的體系包括歐盟碳排放交易體系(EU-ETS)、區域性排放交易體系(RGGI,美國)、加州總量控制與交易體系(CCTP,美國)等。碳排放權交易市場是國際社會應對氣候變化的重要政策工具,其通過基于市場的機制,降低全社會減排成本,履行應對氣候變化國際承諾,推動能源系統、經濟系統綠色轉型。

我國自2011年起在北京、天津、上海、重慶、深圳、湖北、廣東等七個省市開展碳市場建設的試點工作,為全國碳市場的設計和建設提供了寶貴的經驗。2021年7月,全國碳排放權交易市場正式啟動,首先納入發電行業,覆蓋我國超過40%的能源相關二氧化碳排放。“十四五”期間,全國碳市場計劃納入八大高耗能行業,并考慮適時引入基于總量控制的配額拍賣制度。碳資產管理事關企業的經濟效益和社會責任,隨著市場不斷完善,各大企業將積極參與其中,企業的碳資產管理將會被提升至戰略高度。

清華-三峽氣候與低碳中心依托中國長江三峽集團長期建設運營經驗與清華大學智庫的理論科學基礎,將系統研究中國碳市場建設過程中的關鍵機制設計問題,探討國際碳市場鏈接與碳邊境調節機制的影響與應對,分析自愿減排量的核證、開發與交易機制,提出企業碳資產管理與運行模式。中心致力于推動中國碳市場穩定高效運行,適時對碳市場建設建言獻策,并支撐企業構建全流程的碳資產管理模式,助力國家應對全球氣候變化。主要研究內容包括以下幾個方面:

研究全國碳市場配額分配方式、基準線設計方法和部門間配額交易機制;構建企業級數值評估與分析框架,評估碳市場的監測、報告與核查制度穩健性,研究市場主體決策與行為。

研究國際碳市場鏈接的機遇和挑戰,分析企業對外投資合作、加強氣候變化南南合作的新模式;跟蹤國際碳邊境調節機制動向,分析碳邊境調節機制對我國對外貿易、宏觀經濟、企業競爭力等方面的影響,提出切實可行的碳邊境調節應對措施。

研究國內外自愿減排市場的發展模式、政策機制設計與企業參與方式;開發可信與可驗證的減排量評估方法學,完善自愿減排市場的核心理論基礎。

搭建碳資產全流程管理理論框架,研究碳資產開發、交易與抵消機制,提出企業碳資產開發管理模式。

相關政策鏈接:

國內相關政策:

發布時間 | 發布內容 |

2022/03/15 | |

2022/02/17 | |

2022/01/04 | |

2021/10/26 | |

2021/10/26 | |

2021/10/25 | |

2021/10/24 | |

2021/09/13 | |

2021/05/17 | |

2021/04/30 | |

2021/03/29 | |

2021/01/15 | |

2021/01/11 | |

2020/12/30 | 關于印發《2019~2020年全國碳排放權交易配額總量設定與分配實施方案(發電行業)》《納入2019-2020年全國碳排放權交易配額管理的重點排放單位名單》并做好發電行業配額預分配工作的通知 |

2020/10/21 | |

2016/08/31 | |

2012/01/17 |

國際氣候合作與應對:

2022/03/15 | |

2021/11/14 | |

2021/11/13 | 《巴黎協定》第6條第4款建立的機制的規則、模式和程序 |

2021/07/14 |

全球其他碳交易體系:

| 歐盟碳排放交易體系(EU-ETS) |

| 加州碳市場(CCTP) |